2017年10月10日

多くを問うものは多くを学ぶ!?質問づくりのワーク

先週の勉強会は質問づくりでした。

いつも店長が美味しいサンドウィッチを用意してくれています。

(今回は季節の柿やチキンが具でした。)

さて勉強内容。質問作り。

たった一つを変えるだけ: クラスも教師も自立する「質問づくり」という本を参考にQFT(Question Formulation Technique)。直訳すると質問策定手法、、、でしょうか。それに挑戦しました。

本の帯に書かれている言葉がかっこよい。

そのまま座右の銘にできそうです。

進め方の詳細は、本を買っていただいて、やってみるのが一番です。

著者が長年実践してきた方法らしく、順序が決まっています。

大まかに言うと、

1)質問の発散

2)質問の客観視

3)質問の収束

4)質問のクリティカルシンキング

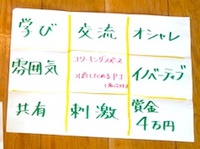

今回のワークのテーマを「ファシリテーションで人、社会が変わる」に設定して、順序に沿ってやりました。

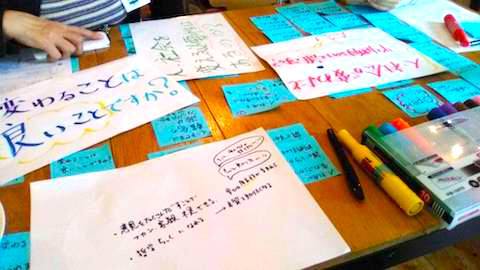

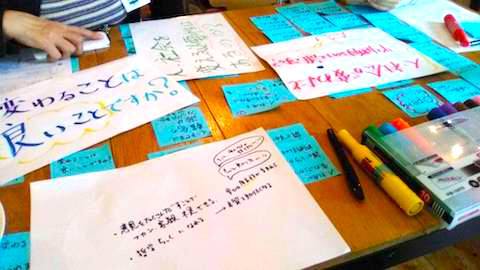

まず質問の発散。テーマに沿って質問をたくさん出しました。

例えば

「変わったと評価するのは誰がどのようにして?」

「変わるのは人、社会だけなのか」

「変わらないものはないのか」

「変わることで失うものはなんなのか」

「ファシリテーションで人、社会を変えたいか」

などなど、たくさん出していきました。

質問はオープン(答えがたくさんある質問)、クローズド(YES NOで答える質問)を意識して、置き換えたりしながらやりました。

それを次はグループで共有して、優先順位を付けていき、最終的な質問を選びました。

これだけみても、ファシリテーションの要素がてんこ盛りです。

いやー楽しかった。

なんどもいいますが、進め方の詳細は、本を買っていただいて、やってみるのが一番です。

やってみての感想です。

私は、頭がいい人は「問いが立てるのがうまい」と常々思っていました。

なんでそんな視点で物事がみれるの!?すご!って思うんです。

でも、問いの建て方なんて教育の中で習ってきていませんでした。大部分が用意された問題にいかに上手に答えるか。正解を導き出せるか、でした。

問題を作れ!なんていう問題はありませんでした。

それが、大学に進学すると変わります。要は勉強から研究に近くなります。

研究は、いままで誰も明らかにしてこなかったことを明らかにしていく分野です。問いをたててこそのの領域です。なのに、いままで解を出すことしか身に着けなかった体質では、問いをたてることは困難です。

この方法は、それを学べる絶好の方法です。

解を出すだけだと、結局用意された命題にしかとりくめません。いつも問題の対象者であり、主体者にはなれない。

問いを立てることは、問題への主体者になる方法であり、指示待ちから自分で動くという体質への変化だと思いました。

今ある当たり前に疑問をもつころができる、何かを変えていけるきっかけになる方法かと思いました。

「答えられなくても、疑問をもっていいんだ。」

今回のワークは、1つの励みになりました。

いつも店長が美味しいサンドウィッチを用意してくれています。

(今回は季節の柿やチキンが具でした。)

さて勉強内容。質問作り。

たった一つを変えるだけ: クラスも教師も自立する「質問づくり」という本を参考にQFT(Question Formulation Technique)。直訳すると質問策定手法、、、でしょうか。それに挑戦しました。

本の帯に書かれている言葉がかっこよい。

多くを問うものは、多くを学び、多くを保持する。

教師に指示されているかぎり、僕らは何も学んでいない。

教育の鍵は、知識よりむしろ「問いかけること」です。

そのまま座右の銘にできそうです。

進め方の詳細は、本を買っていただいて、やってみるのが一番です。

著者が長年実践してきた方法らしく、順序が決まっています。

大まかに言うと、

1)質問の発散

2)質問の客観視

3)質問の収束

4)質問のクリティカルシンキング

今回のワークのテーマを「ファシリテーションで人、社会が変わる」に設定して、順序に沿ってやりました。

まず質問の発散。テーマに沿って質問をたくさん出しました。

例えば

「変わったと評価するのは誰がどのようにして?」

「変わるのは人、社会だけなのか」

「変わらないものはないのか」

「変わることで失うものはなんなのか」

「ファシリテーションで人、社会を変えたいか」

などなど、たくさん出していきました。

質問はオープン(答えがたくさんある質問)、クローズド(YES NOで答える質問)を意識して、置き換えたりしながらやりました。

それを次はグループで共有して、優先順位を付けていき、最終的な質問を選びました。

これだけみても、ファシリテーションの要素がてんこ盛りです。

いやー楽しかった。

なんどもいいますが、進め方の詳細は、本を買っていただいて、やってみるのが一番です。

やってみての感想です。

私は、頭がいい人は「問いが立てるのがうまい」と常々思っていました。

なんでそんな視点で物事がみれるの!?すご!って思うんです。

でも、問いの建て方なんて教育の中で習ってきていませんでした。大部分が用意された問題にいかに上手に答えるか。正解を導き出せるか、でした。

問題を作れ!なんていう問題はありませんでした。

それが、大学に進学すると変わります。要は勉強から研究に近くなります。

研究は、いままで誰も明らかにしてこなかったことを明らかにしていく分野です。問いをたててこそのの領域です。なのに、いままで解を出すことしか身に着けなかった体質では、問いをたてることは困難です。

この方法は、それを学べる絶好の方法です。

解を出すだけだと、結局用意された命題にしかとりくめません。いつも問題の対象者であり、主体者にはなれない。

問いを立てることは、問題への主体者になる方法であり、指示待ちから自分で動くという体質への変化だと思いました。

今ある当たり前に疑問をもつころができる、何かを変えていけるきっかけになる方法かと思いました。

「答えられなくても、疑問をもっていいんだ。」

今回のワークは、1つの励みになりました。

Posted by 峰政 裕一郎 at 20:00│Comments(0)

│ファシリテーション