2017年10月15日

板書をしないと不毛な会議になる理由。

毎週土曜日朝の勉強会。

今週もありました。

ファシリテーションについて。

ファシリテーションは、なんか企画とかイベントする時に、集まった人の力を活かす技術です。

例えば、PTAの会議だったり、会社の研修だったり、いろんな所で活かせます。

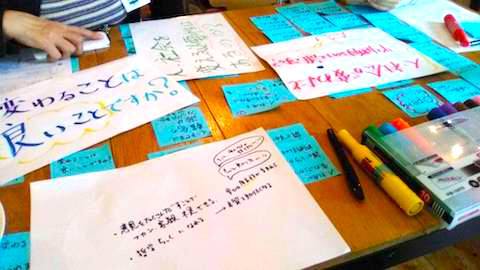

今回は、会議の板書について勉強しました。

それはおいといて、

なんで会議で板書が必要なのかを簡単に書いていきます。

社会人になれば、いや、社会人にならずとも「ダラダラ」「グデグデ」「くどくど」とした不毛な会議は何回も経験している人も、少なくないと思います。

そういった、やんなっちゃう会議に終止符を打ちたい。

少しでも有意義にしたい。

納得して終わりたい。

という時に超役立つのが、「板書」です。

今の会議に板書(ホワイトボードや模造紙ナド)を使っていないならば、ぜひ「ちょっと書きましょうか?」とか言って書いたほうがいいです。

会議で板書をしたほうが良い理由を6つかあげます。

1)「人の記憶は長続きしない」です。

ファシリテーターのベテランたちが集まって、実験的に板書なしで会議をした時、1時間どころか10分も持たずに論理的な会議が出来なくなったそうです。論点や経過が積み重なると、超天才でないかぎり、記憶がごちゃごちゃになってしまいます。ある程度覚えていたとしても、詳細で抜け落ちたりします。会議参加者全員が記憶力がいいとも限りません。

2)「人の認識は必ずズレる」です。

板書ではなく個人メモをそれぞれとっている会議を目にします。その書いたメモは、他の人が書いたメモと一緒でしょうか?たぶん全然違うでしょう。そして同じ言葉を聞いても人それぞれ受け取り方は違います。例えば「会社のコミュニケーションが足りない」といった場合、報連相を思う人もいれば飲み会を想像する人もいるでしょう。そのズレがどんどん大きなズレになって、泥沼になってきます。

3)「あの人の意見だから反対(賛成)現象」

何を言ったかではなく、誰が言ったかで、判断されてしまう現象です。嫌いなやつが言ったから反対。逆に懇意にしている人の意見だから賛成。こういった現象が、適切な議論と判断を遠ざけてしまいます。

4)「抜け漏れがでてきちゃう」

十分議論が出来たと思える会議でも、板書がなければ、経過や意見を整理しておくことができません。また、書き出して整理することで視えてくアイディアや抜け落ちもあります。そのため、板書なしではどうしても意見や論点のヌケやモレが発生しやすくなります。また、会議後に「あれは誰がやるんだっけ?」という事態にも陥りやすくなります。

5)「安心感が減る」

会議でせっかく意見しても、スルーされてしまったら、もう発言する気がなくなってしまいます。些細な意見でも、板書されれば「うけとめてくれている!」と思えるのに。

6)「集中できない、内職できる。」

板書がなければ前を向く必要も少なく、自分のメモだけをみることが増えます。そうなればついつい集中が切れてしまいます。または、周りが見ていないことをいいことにメールチェックなどの内職をしやすくなります。そうなれば、議論の効率がぐっと落ちてきます。

という感じです。

逆を言えば、板書が、いやカッコよくグラフィックと呼びます、グラフィックが十分に機能すれば、論点が整理され、思考のズレを防ぎ、人の批判をアイディアの吟味に替え、抜け漏れを防ぎ、安心感が得られ、集中を促すことが出来ます。

かといって、難しいのかと言えば、難しくないです。ただし、奥は深いです。

グラフィック道です。

でも、技術です。学べば上達します。

線1本がかければ、整理ができます。

4つの構図を覚えれば、なんとなく展開が視えてきます。

未だに自分の板書は恥ずかしいのですが、まずは、勇気を持って書き始めることと思い、書く日々です。

今週もありました。

ファシリテーションについて。

ファシリテーションは、なんか企画とかイベントする時に、集まった人の力を活かす技術です。

例えば、PTAの会議だったり、会社の研修だったり、いろんな所で活かせます。

今回は、会議の板書について勉強しました。

それはおいといて、

なんで会議で板書が必要なのかを簡単に書いていきます。

社会人になれば、いや、社会人にならずとも「ダラダラ」「グデグデ」「くどくど」とした不毛な会議は何回も経験している人も、少なくないと思います。

そういった、やんなっちゃう会議に終止符を打ちたい。

少しでも有意義にしたい。

納得して終わりたい。

という時に超役立つのが、「板書」です。

今の会議に板書(ホワイトボードや模造紙ナド)を使っていないならば、ぜひ「ちょっと書きましょうか?」とか言って書いたほうがいいです。

会議で板書をしたほうが良い理由を6つかあげます。

1)「人の記憶は長続きしない」です。

ファシリテーターのベテランたちが集まって、実験的に板書なしで会議をした時、1時間どころか10分も持たずに論理的な会議が出来なくなったそうです。論点や経過が積み重なると、超天才でないかぎり、記憶がごちゃごちゃになってしまいます。ある程度覚えていたとしても、詳細で抜け落ちたりします。会議参加者全員が記憶力がいいとも限りません。

2)「人の認識は必ずズレる」です。

板書ではなく個人メモをそれぞれとっている会議を目にします。その書いたメモは、他の人が書いたメモと一緒でしょうか?たぶん全然違うでしょう。そして同じ言葉を聞いても人それぞれ受け取り方は違います。例えば「会社のコミュニケーションが足りない」といった場合、報連相を思う人もいれば飲み会を想像する人もいるでしょう。そのズレがどんどん大きなズレになって、泥沼になってきます。

3)「あの人の意見だから反対(賛成)現象」

何を言ったかではなく、誰が言ったかで、判断されてしまう現象です。嫌いなやつが言ったから反対。逆に懇意にしている人の意見だから賛成。こういった現象が、適切な議論と判断を遠ざけてしまいます。

4)「抜け漏れがでてきちゃう」

十分議論が出来たと思える会議でも、板書がなければ、経過や意見を整理しておくことができません。また、書き出して整理することで視えてくアイディアや抜け落ちもあります。そのため、板書なしではどうしても意見や論点のヌケやモレが発生しやすくなります。また、会議後に「あれは誰がやるんだっけ?」という事態にも陥りやすくなります。

5)「安心感が減る」

会議でせっかく意見しても、スルーされてしまったら、もう発言する気がなくなってしまいます。些細な意見でも、板書されれば「うけとめてくれている!」と思えるのに。

6)「集中できない、内職できる。」

板書がなければ前を向く必要も少なく、自分のメモだけをみることが増えます。そうなればついつい集中が切れてしまいます。または、周りが見ていないことをいいことにメールチェックなどの内職をしやすくなります。そうなれば、議論の効率がぐっと落ちてきます。

という感じです。

逆を言えば、板書が、いやカッコよくグラフィックと呼びます、グラフィックが十分に機能すれば、論点が整理され、思考のズレを防ぎ、人の批判をアイディアの吟味に替え、抜け漏れを防ぎ、安心感が得られ、集中を促すことが出来ます。

かといって、難しいのかと言えば、難しくないです。ただし、奥は深いです。

グラフィック道です。

でも、技術です。学べば上達します。

線1本がかければ、整理ができます。

4つの構図を覚えれば、なんとなく展開が視えてきます。

未だに自分の板書は恥ずかしいのですが、まずは、勇気を持って書き始めることと思い、書く日々です。

2017年10月10日

多くを問うものは多くを学ぶ!?質問づくりのワーク

先週の勉強会は質問づくりでした。

いつも店長が美味しいサンドウィッチを用意してくれています。

(今回は季節の柿やチキンが具でした。)

さて勉強内容。質問作り。

たった一つを変えるだけ: クラスも教師も自立する「質問づくり」という本を参考にQFT(Question Formulation Technique)。直訳すると質問策定手法、、、でしょうか。それに挑戦しました。

本の帯に書かれている言葉がかっこよい。

そのまま座右の銘にできそうです。

進め方の詳細は、本を買っていただいて、やってみるのが一番です。

著者が長年実践してきた方法らしく、順序が決まっています。

大まかに言うと、

1)質問の発散

2)質問の客観視

3)質問の収束

4)質問のクリティカルシンキング

今回のワークのテーマを「ファシリテーションで人、社会が変わる」に設定して、順序に沿ってやりました。

まず質問の発散。テーマに沿って質問をたくさん出しました。

例えば

「変わったと評価するのは誰がどのようにして?」

「変わるのは人、社会だけなのか」

「変わらないものはないのか」

「変わることで失うものはなんなのか」

「ファシリテーションで人、社会を変えたいか」

などなど、たくさん出していきました。

質問はオープン(答えがたくさんある質問)、クローズド(YES NOで答える質問)を意識して、置き換えたりしながらやりました。

それを次はグループで共有して、優先順位を付けていき、最終的な質問を選びました。

これだけみても、ファシリテーションの要素がてんこ盛りです。

いやー楽しかった。

なんどもいいますが、進め方の詳細は、本を買っていただいて、やってみるのが一番です。

やってみての感想です。

私は、頭がいい人は「問いが立てるのがうまい」と常々思っていました。

なんでそんな視点で物事がみれるの!?すご!って思うんです。

でも、問いの建て方なんて教育の中で習ってきていませんでした。大部分が用意された問題にいかに上手に答えるか。正解を導き出せるか、でした。

問題を作れ!なんていう問題はありませんでした。

それが、大学に進学すると変わります。要は勉強から研究に近くなります。

研究は、いままで誰も明らかにしてこなかったことを明らかにしていく分野です。問いをたててこそのの領域です。なのに、いままで解を出すことしか身に着けなかった体質では、問いをたてることは困難です。

この方法は、それを学べる絶好の方法です。

解を出すだけだと、結局用意された命題にしかとりくめません。いつも問題の対象者であり、主体者にはなれない。

問いを立てることは、問題への主体者になる方法であり、指示待ちから自分で動くという体質への変化だと思いました。

今ある当たり前に疑問をもつころができる、何かを変えていけるきっかけになる方法かと思いました。

「答えられなくても、疑問をもっていいんだ。」

今回のワークは、1つの励みになりました。

いつも店長が美味しいサンドウィッチを用意してくれています。

(今回は季節の柿やチキンが具でした。)

さて勉強内容。質問作り。

たった一つを変えるだけ: クラスも教師も自立する「質問づくり」という本を参考にQFT(Question Formulation Technique)。直訳すると質問策定手法、、、でしょうか。それに挑戦しました。

本の帯に書かれている言葉がかっこよい。

多くを問うものは、多くを学び、多くを保持する。

教師に指示されているかぎり、僕らは何も学んでいない。

教育の鍵は、知識よりむしろ「問いかけること」です。

そのまま座右の銘にできそうです。

進め方の詳細は、本を買っていただいて、やってみるのが一番です。

著者が長年実践してきた方法らしく、順序が決まっています。

大まかに言うと、

1)質問の発散

2)質問の客観視

3)質問の収束

4)質問のクリティカルシンキング

今回のワークのテーマを「ファシリテーションで人、社会が変わる」に設定して、順序に沿ってやりました。

まず質問の発散。テーマに沿って質問をたくさん出しました。

例えば

「変わったと評価するのは誰がどのようにして?」

「変わるのは人、社会だけなのか」

「変わらないものはないのか」

「変わることで失うものはなんなのか」

「ファシリテーションで人、社会を変えたいか」

などなど、たくさん出していきました。

質問はオープン(答えがたくさんある質問)、クローズド(YES NOで答える質問)を意識して、置き換えたりしながらやりました。

それを次はグループで共有して、優先順位を付けていき、最終的な質問を選びました。

これだけみても、ファシリテーションの要素がてんこ盛りです。

いやー楽しかった。

なんどもいいますが、進め方の詳細は、本を買っていただいて、やってみるのが一番です。

やってみての感想です。

私は、頭がいい人は「問いが立てるのがうまい」と常々思っていました。

なんでそんな視点で物事がみれるの!?すご!って思うんです。

でも、問いの建て方なんて教育の中で習ってきていませんでした。大部分が用意された問題にいかに上手に答えるか。正解を導き出せるか、でした。

問題を作れ!なんていう問題はありませんでした。

それが、大学に進学すると変わります。要は勉強から研究に近くなります。

研究は、いままで誰も明らかにしてこなかったことを明らかにしていく分野です。問いをたててこそのの領域です。なのに、いままで解を出すことしか身に着けなかった体質では、問いをたてることは困難です。

この方法は、それを学べる絶好の方法です。

解を出すだけだと、結局用意された命題にしかとりくめません。いつも問題の対象者であり、主体者にはなれない。

問いを立てることは、問題への主体者になる方法であり、指示待ちから自分で動くという体質への変化だと思いました。

今ある当たり前に疑問をもつころができる、何かを変えていけるきっかけになる方法かと思いました。

「答えられなくても、疑問をもっていいんだ。」

今回のワークは、1つの励みになりました。

2017年10月09日

アイスブレイク紹介・・・言葉を探せ!4人〜多数

先週の土曜日のファシリテーション勉強会。

アイスブレイクを担当しました。

本編が、質問を沢山つくるワークを行うので、それに合わせて言葉を沢山発見して、つくるアイスブレイクをしました。

その名も「言葉を探せ」です。

といっても、正式名称ではありません。私が以前違うところで体験したやつを援用しました。

始める前に、

「今日のワークはみんなで質問を沢山つくっていくことをします。なので、その前にちょっと頭の体操として、チームで協力して言葉をたくさん見つけるゲームをしたいと思います。」

と言いながらはじめました。

人数:4人〜多数

準備:あいう〜わをん までを一枚一枚にしたひらがなのカード

効果:眠気覚まし、チーム交流、意図を伝える。

時間:10分

やり方

1)1グループ4〜7人ぐらいに分かれます。

2)1グループにひらがなを一枚一枚にしたカードを配ります。

3)ルールの説明をします。

ルール

①テーマにそって沢山の単語を作ったチームが勝ち。

②一度使ったひらがなは2回使えない。

③濁点゛、半濁点゜は、文脈でOK

例 りんご → りんこ

④−は文脈で飛ばしてOK

例 すとーぶ → すとふ

4)テーマの発表とスタート

今回は制限時間3分にしました。

5)制限時間が来たら終了。

6)チームで出来た単語を読み上げて、みんなへ発表します。

この時に、非常に曖昧な答えだったら、「それはいいのでしょうか〜?」などと、声掛けをしたりして盛り上げると場はぬくもります。

こんな感じのゲームをしました。

今回はテーマを、会場である「PULGの中にあるもの」にしました。

説明をして、いざスタート!

かくグループで、あーでもないこーでもない、と始まりました。

だんだん出来てくるとこんな感じ。

時間がきたら、みんなで発表。

「めがね、とかスタッフがいなかったら無いじゃん」

というツッコミが出てきたりと笑いがおこり、あたたまったところで、本編へ。

「こんな感じで、今日のワークもいっぱい言葉を考えましょう」といって担当にパス。

テーマは、動物とか家具とか地名とか、参加する人に合わせてやればいいと思います。

制限時間を3分にしましたが、2分でもいいかと思いました。

ということで、アイスブレイクの紹介でした。

私がアイスブレイクのときに心が得けているのは、「いかに本編に役立つか」です。

アイスブレイクはあくまでも会議やワークの導入であったり、途中の場作りなど、場のデザインのスキルだと思っています。

なので、自然と入れたり、初心者でも不快感が無いように心がけたり、必要以上にしないことをいつも考えています。

今回もそれなりに出来たかと思いました。

しかし、このあと、油断したのか、帰宅して体温を計ると38度。

3連休の始まりから体調を崩すことになりました。

あと、スマホが修理中で代替機なのもので、画質が以前より悪いです。ご了承を。

みなさん、お体を大切に。

アイスブレイクを担当しました。

本編が、質問を沢山つくるワークを行うので、それに合わせて言葉を沢山発見して、つくるアイスブレイクをしました。

その名も「言葉を探せ」です。

といっても、正式名称ではありません。私が以前違うところで体験したやつを援用しました。

始める前に、

「今日のワークはみんなで質問を沢山つくっていくことをします。なので、その前にちょっと頭の体操として、チームで協力して言葉をたくさん見つけるゲームをしたいと思います。」

と言いながらはじめました。

人数:4人〜多数

準備:あいう〜わをん までを一枚一枚にしたひらがなのカード

効果:眠気覚まし、チーム交流、意図を伝える。

時間:10分

やり方

1)1グループ4〜7人ぐらいに分かれます。

2)1グループにひらがなを一枚一枚にしたカードを配ります。

3)ルールの説明をします。

ルール

①テーマにそって沢山の単語を作ったチームが勝ち。

②一度使ったひらがなは2回使えない。

③濁点゛、半濁点゜は、文脈でOK

例 りんご → りんこ

④−は文脈で飛ばしてOK

例 すとーぶ → すとふ

4)テーマの発表とスタート

今回は制限時間3分にしました。

5)制限時間が来たら終了。

6)チームで出来た単語を読み上げて、みんなへ発表します。

この時に、非常に曖昧な答えだったら、「それはいいのでしょうか〜?」などと、声掛けをしたりして盛り上げると場はぬくもります。

こんな感じのゲームをしました。

今回はテーマを、会場である「PULGの中にあるもの」にしました。

説明をして、いざスタート!

かくグループで、あーでもないこーでもない、と始まりました。

だんだん出来てくるとこんな感じ。

時間がきたら、みんなで発表。

「めがね、とかスタッフがいなかったら無いじゃん」

というツッコミが出てきたりと笑いがおこり、あたたまったところで、本編へ。

「こんな感じで、今日のワークもいっぱい言葉を考えましょう」といって担当にパス。

テーマは、動物とか家具とか地名とか、参加する人に合わせてやればいいと思います。

制限時間を3分にしましたが、2分でもいいかと思いました。

ということで、アイスブレイクの紹介でした。

私がアイスブレイクのときに心が得けているのは、「いかに本編に役立つか」です。

アイスブレイクはあくまでも会議やワークの導入であったり、途中の場作りなど、場のデザインのスキルだと思っています。

なので、自然と入れたり、初心者でも不快感が無いように心がけたり、必要以上にしないことをいつも考えています。

今回もそれなりに出来たかと思いました。

しかし、このあと、油断したのか、帰宅して体温を計ると38度。

3連休の始まりから体調を崩すことになりました。

あと、スマホが修理中で代替機なのもので、画質が以前より悪いです。ご了承を。

みなさん、お体を大切に。

2017年10月05日

不毛な会議を切り開くコツがあった。堀公俊「【実用のことば】会議を変えるワンフレーズ」

何かを修得するためには、いきなり自分の方法ではできません。

ピッチャーならば見本となるフォーム、空手ならばお手本となる形、といったように、ある種のマネから入ることが大切です。

この本は、日本のファシリテーター業界を切り開いてきた実践者が、厳選した質問「ワンフレーズ」を上げています。

会議をより良くするために、その厳選された質問を真似するところから始めてもいいかな、と思えた1冊でした。

ファシリテーターにとって会議を促進するための武器として「質問」があります。

よく耳にする

「なにか意見はありませんか?」

では意見はでてきません。

本書は会議を起承転結に分けて、それぞれ起「参加の促す」、承「思考を深める」、転「突破口を拓く」、結「成果に導く」という流れと視点で書かれています。

なので、その場面場面に合わせて44項目に分けてワンフレーズが紹介されています。全部「?」で終わる質問文です。

会議の議長や進行役ではなくても、ただの参加者の立場からでも使える質問満載でした。

むしろ、本書は進行役になってでる杭になるより、参加者の立場から会議のプロセスに介入することをオススメしていました。

企業、NPO、教育研修などなど、いままで様々な経験と実績をもっている著者が、厳選して選んだワンフレーズを知ることが出来ました。「それはいつも使っているな」、「ああ、こうすれば!」という確認と発見がありました。

個人的に面白かったのは、本編とは関係ないコラム4です。情けないファシリテーターを引きずり下ろすといった、隠れファシリテーターの革命・・・闘うファシリテーターの鱗片をみました。

参考文献まで入れて210ページの弱の本です。読みやすく1日あれば十分目を通せます。

どれか1つを会議前に覚えて使ってみるのもいいかと思いました。

こういったワンフレーズを、最初はマネで初めて、使っていくうちに、自分なりの会議を動かすワンフレーズがみつかったらいいな、思いました。

ピッチャーならば見本となるフォーム、空手ならばお手本となる形、といったように、ある種のマネから入ることが大切です。

この本は、日本のファシリテーター業界を切り開いてきた実践者が、厳選した質問「ワンフレーズ」を上げています。

会議をより良くするために、その厳選された質問を真似するところから始めてもいいかな、と思えた1冊でした。

ファシリテーターにとって会議を促進するための武器として「質問」があります。

よく耳にする

「なにか意見はありませんか?」

では意見はでてきません。

本書は会議を起承転結に分けて、それぞれ起「参加の促す」、承「思考を深める」、転「突破口を拓く」、結「成果に導く」という流れと視点で書かれています。

なので、その場面場面に合わせて44項目に分けてワンフレーズが紹介されています。全部「?」で終わる質問文です。

会議の議長や進行役ではなくても、ただの参加者の立場からでも使える質問満載でした。

むしろ、本書は進行役になってでる杭になるより、参加者の立場から会議のプロセスに介入することをオススメしていました。

企業、NPO、教育研修などなど、いままで様々な経験と実績をもっている著者が、厳選して選んだワンフレーズを知ることが出来ました。「それはいつも使っているな」、「ああ、こうすれば!」という確認と発見がありました。

個人的に面白かったのは、本編とは関係ないコラム4です。情けないファシリテーターを引きずり下ろすといった、隠れファシリテーターの革命・・・闘うファシリテーターの鱗片をみました。

参考文献まで入れて210ページの弱の本です。読みやすく1日あれば十分目を通せます。

どれか1つを会議前に覚えて使ってみるのもいいかと思いました。

こういったワンフレーズを、最初はマネで初めて、使っていくうちに、自分なりの会議を動かすワンフレーズがみつかったらいいな、思いました。

2017年10月04日

進行役とは違うよファシリテーターは

研修とかを企画していると「じゃあ、このグループワークのファシリテーターはだれにしようか?」という会話がでてきます。

ファシリテーターって最近は耳にするようになりましたが、ファシリテーターってなんぞや。

なんとなくグループの進行役を担う人とか、プロッキー(水性マジック)とか付箋をもっていて、模造紙に粋な板書をする人とか。

または、司会をしながらちょっとした笑いを取れる人とか。

そんなイメージかもしれません。

今回は、改めてファシリテーターってなんだろうを話したいと思います。

というのも、この前の勉強会の時に、はじめての方もいらっしゃり、ファシリテーションを説明したので、自分のふり返りも含めてもう一度簡単にまとめようと思いました。

ファシリーテーションってなんだろう、と思うかもしれません。

最初に話したように、会議の単なる進行役ではありません。

じゃあ何かといいますと、

「プロセスに目を向けて、集団の活動を促進・支援するスキル」

と仮にしておきます。

(というのも、いろんな人がいろんな定義を言っているので)

そして、そのスキルを駆使する者を、人はファシリテーターと呼びます。

ファシリテーターは、コンテンツではなくプロセスをリードします。

会議のコンテンツとは・・・

内容、意見、アイディア、情報、結論・・・などを言います。

良いアイディアを持っている人、会議の材料となる情報などです。

では、プロセスとは・・・

論点、流れ、論理、討議方法、関係づくり・・・などを言います。

今どんなことについて話し合っているのか、どんな順番で会議を進むのか、などです。

料理でいうと、コンテンツは人参やじゃがいも、肉といった素材です。

プロセスは、それらを調理するためのレシピです。

良質の素材と的確なレシピがあって、はじめて美味し〜い料理(成果物)ができあがります。

みんなをひっぱってゴールを目指すのがリーダーシップならば、会議のプロセスをリードする力はファシリテーターシップです。

極端な話し、会議の進行をしていなくてもファシリテーターシップを発揮することが出来ます。

また、ファシリテーション型リーダーというのも言われて久しいです。

世の中には、やるせない、やりきれない、不毛な会議が山ほどあります。

ファシリテーションのスキルは、そんな会議を少しでもまっとうに変える手段かと思います。

参考文献 堀公俊「会議を変えるワンフレーズ」朝日新聞出版

ファシリテーターって最近は耳にするようになりましたが、ファシリテーターってなんぞや。

なんとなくグループの進行役を担う人とか、プロッキー(水性マジック)とか付箋をもっていて、模造紙に粋な板書をする人とか。

または、司会をしながらちょっとした笑いを取れる人とか。

そんなイメージかもしれません。

今回は、改めてファシリテーターってなんだろうを話したいと思います。

というのも、この前の勉強会の時に、はじめての方もいらっしゃり、ファシリテーションを説明したので、自分のふり返りも含めてもう一度簡単にまとめようと思いました。

ファシリーテーションってなんだろう、と思うかもしれません。

最初に話したように、会議の単なる進行役ではありません。

じゃあ何かといいますと、

「プロセスに目を向けて、集団の活動を促進・支援するスキル」

と仮にしておきます。

(というのも、いろんな人がいろんな定義を言っているので)

そして、そのスキルを駆使する者を、人はファシリテーターと呼びます。

ファシリテーターは、コンテンツではなくプロセスをリードします。

会議のコンテンツとは・・・

内容、意見、アイディア、情報、結論・・・などを言います。

良いアイディアを持っている人、会議の材料となる情報などです。

では、プロセスとは・・・

論点、流れ、論理、討議方法、関係づくり・・・などを言います。

今どんなことについて話し合っているのか、どんな順番で会議を進むのか、などです。

料理でいうと、コンテンツは人参やじゃがいも、肉といった素材です。

プロセスは、それらを調理するためのレシピです。

良質の素材と的確なレシピがあって、はじめて美味し〜い料理(成果物)ができあがります。

ファシリテーターは何が正解家ではなく、どうやったら正解が見つかるかをリードします。

みんなをひっぱってゴールを目指すのがリーダーシップならば、会議のプロセスをリードする力はファシリテーターシップです。

極端な話し、会議の進行をしていなくてもファシリテーターシップを発揮することが出来ます。

また、ファシリテーション型リーダーというのも言われて久しいです。

世の中には、やるせない、やりきれない、不毛な会議が山ほどあります。

ファシリテーションのスキルは、そんな会議を少しでもまっとうに変える手段かと思います。

参考文献 堀公俊「会議を変えるワンフレーズ」朝日新聞出版

2017年10月01日

「誰でも芭蕉」で出来た俳句が斜め上だった。場がいっきに活性化したアイスブレイク

芭蕉といえば俳句。

俳句と言えば575。

575と言えば337拍子。7しか合っていない。

会議や研修でのグループワークで、ディスカッションが始まる前に、場の雰囲気をつくる技術をアイスブレイクと言います。

空気がぎこちなかったり、緊張していたり。

そういった固いアイスを壊す(ブレイク)技術です。

場の雰囲気をつくるだけではなく、グループ分けをしたり、眠気を覚ましたり、名前を覚えたり、意図を伝えたり・・・・と使い方によっては活動の強い味方になる技術。

そんなアイスブレイクで、最近やったのが「誰でも芭蕉」

初めて聞きました。

破天荒と言われた一休は、それでも和尚(オショウ)。

肉の味を引き立てるのは、塩コショウ。

いやいや、今回は、誰でも芭蕉。

仲間が提案・進行をやってくれたんですが、スピード感と偶然性がありワイワイ感もりもりでした。

準備はA4の用紙とプロッキー(水性マジック)

4人〜6人ぐらいのブループになります。

1人づつA4用紙一枚とプロッキーをもちます。

司会の合図で始めます。

用紙に好きなひらがな一文字を書きます。

書いたら、時計回りに用紙をグループ内で回します。

用紙をもらったら、前の文字に続く言葉を、これまたひらがな一文字かきます。

そして時計回りに回します。

これをテンポよく繰り返して、575の俳句を作っていきます。

俳句ができたら終了。

みんなで出来上がった作品を見てみみましょう。

やってみると、うまいこと日本語になっているものから、日本語になっているけど意味がつながっていなかったり、もはや日本語でなかったりした俳句が出来上がります。そのごちゃごちゃ具合が変に古文っぽい奥ゆかしさを醸し出していました。

短時間で交流もできておもしろさもある。

誰でも芭蕉おそるべし。

ちなみに、アイスブレイクは私の考えではあくまでも、場作り、関係づくり、気持ち作りのツールです。

アイスブレイクのアクティビティ事態がメインでは無いと思っています。

いろんな研修に行っていると、「え?それ必要?」とか思えてしまう場に出くわします。

特に、苦手なのが、「じゃあ今からアイスブレイクしまーす」と言われて始まるやつです。

それがアイスブレイクなのかなんなのかは、参加者の立場からしたらあまり意味がないことだと思うし、ただすればいいというものではないからです。

アイスブレイクは場作り、関係づくり、気持ち作りのツール。

再確認です。 続きを読む

俳句と言えば575。

575と言えば337拍子。7しか合っていない。

会議や研修でのグループワークで、ディスカッションが始まる前に、場の雰囲気をつくる技術をアイスブレイクと言います。

空気がぎこちなかったり、緊張していたり。

そういった固いアイスを壊す(ブレイク)技術です。

場の雰囲気をつくるだけではなく、グループ分けをしたり、眠気を覚ましたり、名前を覚えたり、意図を伝えたり・・・・と使い方によっては活動の強い味方になる技術。

そんなアイスブレイクで、最近やったのが「誰でも芭蕉」

初めて聞きました。

破天荒と言われた一休は、それでも和尚(オショウ)。

肉の味を引き立てるのは、塩コショウ。

いやいや、今回は、誰でも芭蕉。

仲間が提案・進行をやってくれたんですが、スピード感と偶然性がありワイワイ感もりもりでした。

準備はA4の用紙とプロッキー(水性マジック)

4人〜6人ぐらいのブループになります。

1人づつA4用紙一枚とプロッキーをもちます。

司会の合図で始めます。

用紙に好きなひらがな一文字を書きます。

書いたら、時計回りに用紙をグループ内で回します。

用紙をもらったら、前の文字に続く言葉を、これまたひらがな一文字かきます。

そして時計回りに回します。

これをテンポよく繰り返して、575の俳句を作っていきます。

俳句ができたら終了。

みんなで出来上がった作品を見てみみましょう。

やってみると、うまいこと日本語になっているものから、日本語になっているけど意味がつながっていなかったり、もはや日本語でなかったりした俳句が出来上がります。そのごちゃごちゃ具合が変に古文っぽい奥ゆかしさを醸し出していました。

短時間で交流もできておもしろさもある。

誰でも芭蕉おそるべし。

ちなみに、アイスブレイクは私の考えではあくまでも、場作り、関係づくり、気持ち作りのツールです。

アイスブレイクのアクティビティ事態がメインでは無いと思っています。

いろんな研修に行っていると、「え?それ必要?」とか思えてしまう場に出くわします。

特に、苦手なのが、「じゃあ今からアイスブレイクしまーす」と言われて始まるやつです。

それがアイスブレイクなのかなんなのかは、参加者の立場からしたらあまり意味がないことだと思うし、ただすればいいというものではないからです。

アイスブレイクは場作り、関係づくり、気持ち作りのツール。

再確認です。 続きを読む

2017年09月25日

コミュニケーションを紐解くパーティゲームが、深い!

毎度おなじみ毎週土曜日朝7時からのファシリテーション勉強会のお話。

前回はテレストレーションというパーティゲームをつかって、認知と表現のズレを見える化して楽しみました。

超簡単にゲームの説明をするなば、「みんなでする絵しりとり」です。

最初の単語を次の人に回してイラストを書く。

そのイラストを次の人に渡して、何を表現しているかを単語で書く。

その単語を又次の人に渡してイラストを書く。

繰り返し・・・・

文章で書くとよくわかりませんね。

分かりやすい単語だったらいいですよ。

例えば、

ブランコとか

フクロウとか

でも、最初の単語が、意地悪なやつに当たれば、かなりハイレベルになります。

例えば、

バブルとか

食物連鎖とか

歌舞伎町とか

そんなのどうイラストに書いていいのかわかりません。

頑張ったけど。

このゲームを通して「伝える」「伝わる」「受取る」を紐解かれる感じがしました。

メッセージの受けてと送りてのズレを利用して、いろいろ研修にもちょっと使えそう。

伝える側の視点で大切なのは何か

受け取る側の視点大切なのは何か

伝わりやすい概念はどんなものか

伝わりにくい概念はどんなものか。

伝える工夫は何があるか。

どういったときに伝わるのか。

どういったときにズレが起きるのか。

これは深いぞ。

ファシリテーションとしても学ぶところは多いです。

どんな時に意見のズレが出てくるのか。

それがわかれば、どんな事に注意して進行をすればスムーズなのかが視えてきます。

いい機会になりました。

前回はテレストレーションというパーティゲームをつかって、認知と表現のズレを見える化して楽しみました。

超簡単にゲームの説明をするなば、「みんなでする絵しりとり」です。

最初の単語を次の人に回してイラストを書く。

そのイラストを次の人に渡して、何を表現しているかを単語で書く。

その単語を又次の人に渡してイラストを書く。

繰り返し・・・・

文章で書くとよくわかりませんね。

分かりやすい単語だったらいいですよ。

例えば、

ブランコとか

フクロウとか

でも、最初の単語が、意地悪なやつに当たれば、かなりハイレベルになります。

例えば、

バブルとか

食物連鎖とか

歌舞伎町とか

そんなのどうイラストに書いていいのかわかりません。

頑張ったけど。

このゲームを通して「伝える」「伝わる」「受取る」を紐解かれる感じがしました。

メッセージの受けてと送りてのズレを利用して、いろいろ研修にもちょっと使えそう。

伝える側の視点で大切なのは何か

受け取る側の視点大切なのは何か

伝わりやすい概念はどんなものか

伝わりにくい概念はどんなものか。

伝える工夫は何があるか。

どういったときに伝わるのか。

どういったときにズレが起きるのか。

これは深いぞ。

ファシリテーションとしても学ぶところは多いです。

どんな時に意見のズレが出てくるのか。

それがわかれば、どんな事に注意して進行をすればスムーズなのかが視えてきます。

いい機会になりました。

2017年09月14日

アイディアやヒントが出てくる!マンダラートを試してみました。

毎週土曜日の早朝にやっている勉強会。

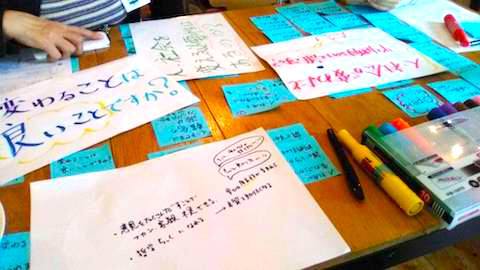

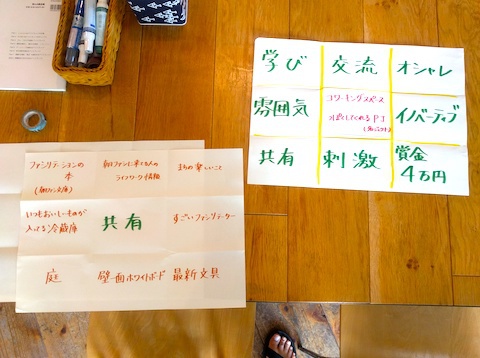

今回は「マンダラート」という方法をつかってアイディアだしを、試してみました。

マンダラとは密教の世界観を表した絵です。

わかりやすくいうと聖闘士星矢で黄金聖闘士の乙女座(バルゴ)のシャカ。彼が使う「天舞宝輪」の後ろにあるような模様です。

閑話休題

マンダラートのやり方は簡単。

紙やホワイトボードに縦横それぞれ2本ずつ線を引きます。

♯のおっきいやつです。

すると、9つのマス目ができます。

真ん中に、メインテーマを書きます。

そしたら、まわりの8マスに、テーマから連想する言葉を書き込んでいきます。

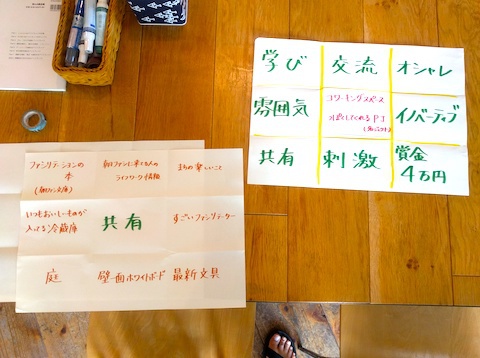

例は、イベントを企画するということをテーマにして、その方向性を周りに書き込みました。

そして、別紙を用意して9マスつくって、出てきた言葉のひとつを真ん中にします。

そして、その言葉をもとに、さらに掘り下げて発想をしていきます。

こうやってキーワードでどんどん放射状にアイディアを紐付けで出していくのが、曼荼羅みたいだからマンダラートなのでしょう(たぶん)。

そうすることで、無闇矢鱈に企画を考えるより発想がしやすいし、広がりあるアイディアが出てきます。

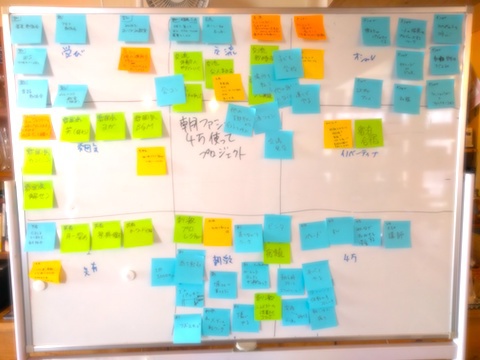

今回は、グループでお試しでやったので、付箋とホワイトボードを使ってやってみました。

やってみて分かったことです。

・無理矢理にでもアイディアをだすことで広がりがもてる。

・階層が広がるほど具体的になる。

・問題解決、グループワーク、自己分析、自己研鑽、自己紹介、にも使える。

です。

問題解決ですと、真ん中に課題を書いて、その周りに解決方法をどんどん書き込んでいきます。

自己研鑽や分析だと、たとえば真ん中に「スキルアップ」と書いて、英語力、ファシリテーション力、コミュニケーション力・・・などを書き込んでいきます。

英語力をさらに深めて『単語を1日〇〇個覚える」「駅前留学する」「Podcastを聞く」・・・と方法を深めていくといいかもしれません。

大谷翔平投手投手のマンダラートが有名です。

「大谷翔平 マンダラート」で検索するとどんどんでてきます。

そして、ここより更にわかりやすいやり方が書かれています。

例:https://matome.naver.jp/odai/2142905934886611201

この方法は発想法です。

会議の流れは、「共有→発散→混沌→収束」です。

この方法は発散において力を発揮します。

なので、何かを決めるといったことは苦手です。

マンダラートで意見を出したあとは、また別の方法でみんなの合意や成果物を築くことが必要です。

マンダラート。使ってみると頭の体操にもなっていいです。

よかったらお試しあれ。

今回は「マンダラート」という方法をつかってアイディアだしを、試してみました。

マンダラとは密教の世界観を表した絵です。

わかりやすくいうと聖闘士星矢で黄金聖闘士の乙女座(バルゴ)のシャカ。彼が使う「天舞宝輪」の後ろにあるような模様です。

閑話休題

マンダラートのやり方は簡単。

紙やホワイトボードに縦横それぞれ2本ずつ線を引きます。

♯のおっきいやつです。

すると、9つのマス目ができます。

真ん中に、メインテーマを書きます。

そしたら、まわりの8マスに、テーマから連想する言葉を書き込んでいきます。

例は、イベントを企画するということをテーマにして、その方向性を周りに書き込みました。

そして、別紙を用意して9マスつくって、出てきた言葉のひとつを真ん中にします。

そして、その言葉をもとに、さらに掘り下げて発想をしていきます。

こうやってキーワードでどんどん放射状にアイディアを紐付けで出していくのが、曼荼羅みたいだからマンダラートなのでしょう(たぶん)。

そうすることで、無闇矢鱈に企画を考えるより発想がしやすいし、広がりあるアイディアが出てきます。

今回は、グループでお試しでやったので、付箋とホワイトボードを使ってやってみました。

やってみて分かったことです。

・無理矢理にでもアイディアをだすことで広がりがもてる。

・階層が広がるほど具体的になる。

・問題解決、グループワーク、自己分析、自己研鑽、自己紹介、にも使える。

です。

問題解決ですと、真ん中に課題を書いて、その周りに解決方法をどんどん書き込んでいきます。

自己研鑽や分析だと、たとえば真ん中に「スキルアップ」と書いて、英語力、ファシリテーション力、コミュニケーション力・・・などを書き込んでいきます。

英語力をさらに深めて『単語を1日〇〇個覚える」「駅前留学する」「Podcastを聞く」・・・と方法を深めていくといいかもしれません。

大谷翔平投手投手のマンダラートが有名です。

「大谷翔平 マンダラート」で検索するとどんどんでてきます。

そして、ここより更にわかりやすいやり方が書かれています。

例:https://matome.naver.jp/odai/2142905934886611201

この方法は発想法です。

会議の流れは、「共有→発散→混沌→収束」です。

この方法は発散において力を発揮します。

なので、何かを決めるといったことは苦手です。

マンダラートで意見を出したあとは、また別の方法でみんなの合意や成果物を築くことが必要です。

マンダラート。使ってみると頭の体操にもなっていいです。

よかったらお試しあれ。

2017年08月28日

間もなく災害の防災の日。ゲームで学んだよ。楽しみ、真面目に考えた。

土曜朝7時の朝活の報告です。

今回は、ファシリテーションの勉強会ではありますが、防災についてやりました。

9月1日は防災の日です。

また9月4日は2011年に台風12号による紀伊半島大水害起きた日です。

また、近々南海トラフ巨大地震がおきると言われています。

といわれても、ぶっちゃけ何か日頃から対策してるかと言えば、あまり対策していないし、意識していないです。

でも、考えて置かなければいざというときに、困ります。

かといって、考え始めるとしんどい。いつおこるかわからないので、正直めんどくさいという気持ちもでてきたりします。

逆に、いつおこるかわからないからこそ、いつも対策して置かなければ・・・でも・・

という考えのどうどうめぐりの私。

そんな中、今回はクロスロードという防災教育ゲームをしました。

これ、阪神大震災の後に大学の先生やゲームクリエイターが共同でつくったもの。

内閣府のサイトにも紹介されています。

やり方は簡単。

質問がされるので、それにYESかNOで答え、その後みんなの意見を聞いていきます。

多数派だと報酬がもらえます。

質問はこんな感じ。

「あなたは市役所職員です。全壊した校舎に必要な書類があります。立入禁止を無視して入りますか?」

これはちょっと、うろ覚えですが、こんな感じ。

答えは無いし、迷うし、でもまったなし。

色んな考え方がでてくる質問です。

正直、迷います。

きっぱりした答えなんて出てこないです。

でも、その質問は、実は阪神淡路大震災のときに実際にあったことだそうです。

実際はまったなしで判断しないと行けない状況。

答えのないピンチに「自分ならどうするか」を考え、ほかの人と共有する・・・

ゲームだから、色々話せました。

共有のプロセスを通して他者の話を聴く、考えを受け入れることが大切なんじゃないかなと思わされました。

答えなんてないから答えないんではなくて、答えがないからこそ、いろんな答えを受け入れることが必要なんだろうなと、思った朝になりました。

ちなみに、ファシリテーションとしては、価値観の色んな相違をまとめたり、答えの背景になる個人の考えを引き出し対するところがポイントでした。

今回は、ファシリテーションの勉強会ではありますが、防災についてやりました。

9月1日は防災の日です。

また9月4日は2011年に台風12号による紀伊半島大水害起きた日です。

また、近々南海トラフ巨大地震がおきると言われています。

といわれても、ぶっちゃけ何か日頃から対策してるかと言えば、あまり対策していないし、意識していないです。

でも、考えて置かなければいざというときに、困ります。

かといって、考え始めるとしんどい。いつおこるかわからないので、正直めんどくさいという気持ちもでてきたりします。

逆に、いつおこるかわからないからこそ、いつも対策して置かなければ・・・でも・・

という考えのどうどうめぐりの私。

そんな中、今回はクロスロードという防災教育ゲームをしました。

これ、阪神大震災の後に大学の先生やゲームクリエイターが共同でつくったもの。

内閣府のサイトにも紹介されています。

やり方は簡単。

質問がされるので、それにYESかNOで答え、その後みんなの意見を聞いていきます。

多数派だと報酬がもらえます。

質問はこんな感じ。

「あなたは市役所職員です。全壊した校舎に必要な書類があります。立入禁止を無視して入りますか?」

これはちょっと、うろ覚えですが、こんな感じ。

答えは無いし、迷うし、でもまったなし。

色んな考え方がでてくる質問です。

正直、迷います。

きっぱりした答えなんて出てこないです。

でも、その質問は、実は阪神淡路大震災のときに実際にあったことだそうです。

実際はまったなしで判断しないと行けない状況。

答えのないピンチに「自分ならどうするか」を考え、ほかの人と共有する・・・

ゲームだから、色々話せました。

共有のプロセスを通して他者の話を聴く、考えを受け入れることが大切なんじゃないかなと思わされました。

答えなんてないから答えないんではなくて、答えがないからこそ、いろんな答えを受け入れることが必要なんだろうなと、思った朝になりました。

ちなみに、ファシリテーションとしては、価値観の色んな相違をまとめたり、答えの背景になる個人の考えを引き出し対するところがポイントでした。

2017年08月20日

けっこう発見が多い。コミュニケーションをみんなで振り返る方法と効果

実は、毎週土曜日の朝7時から朝活に参加しています。

朝活で何をしているのか。

「ファシリテーション」の勉強会です。

ファシリテーションって?

ざっくりいうと物事のプロセスに着目して、働きかけることで、会議をうまいこと進行したり、イベントや活動などに参加する人の力を引き出して最大限の成果を導き出したりする技術です。

もっとざっくりいいますと、めちぇめちぇうまい物事の進行役です。

ネットで「ファシリテーション」と検索すると沢山でてきますし、Amazonで検索してもアホほど本が出てきます。

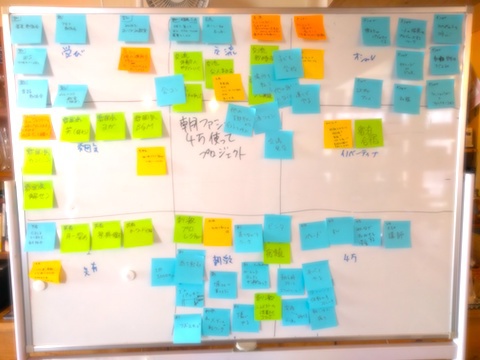

8月19日の勉強会では、非言語メッセージに着目することをしました。

人が、人と関わり、コミュニケーションをとるときに、一見言葉による情報の交換をしているように思えますが、実は言葉以外のことでやり取りをしています。

例えば、顔の表情、視線、身振り、手振り、体の姿勢など、声のトーンや声質、物理的な距離、角度 また、服装や髪型、呼吸などなど。

一説によるとコミュニケーションにおける情報の割合は、言語に比べて非言語が6割とも、9割とも言われています。つまり、言葉で言った以上に、見た目の情報が人は影響を与えているということです。

少なくともコミュニケーション半分の以上は非言語メッセージが影響を与えています。

貧乏ゆすりしていたり、腕組みしている人には話しにくいし、座る距離が近すぎても遠すぎても話しにくいです。

そういった言葉ではないコミュニケーションを非言語的コミュニケーション(メッセージ)といいます。

ファシリテーター(あえて言えば会議の進行役)は、質問や声掛けだけでなく、身振りや手振り、表情、座る位置など、空間全体を駆使して最大限の成果を目指します。

でも、自分がどんな態度をしているかなんて、意外と意識しないものです。

なので、それを観察して振り返る練習をしたのです。

簡単に説明をすると、模擬会議をする人と、観察者にグループ分けをして、模擬会議を観察者が観察していくということをしました。

観察していて気になったことを付箋にどんどん書いていき、後でふり返りました。

ちなみに、まるで金魚鉢の内側にいる魚をみながら外から観察するこのような方法を、呼び方そのまま「フィッシュボウル」といいます。

わかりやすく解説しているサイトがこちらにありました。

観察者はファシリテーターに着目する人と、参加者に着目する人に分かれていただきました。

模擬会議はあくまでも模擬会議。

一通り行った後で、書いた付箋をみんなで張りだしてふり返りました。

そして、時系列ごとに振り返っていく。

この方法はいいですね。やっていて気がついたんですが、ビデオ録画より観察者の視点を雑談をしながら深めていくとが出来ますし、全体の共鳴感が高まります。

ふり返りでは、全体の沈黙、焦りといったことがどのような態度に出ているか、それに対してファシリテーターや会議参加者がどのように反応したり、対応したりしているかが見えてきました。

参加者やファシリテーターは、無意識のうちに感情を態度に出しているのがよくわかりました。

自信がなければ声のトーンや身振りにでていましたし、笑いを取れた後の表情なども。

色々学びになりましたが、こういった失敗してOKの場があるのは嬉しいと思いました。

会議でラクがしたいな、と思って参加している勉強会ですが、深いですね!

しかし、1人でシコシコ本を読んで学ぶより大分学びは大きいです。

朝7時から、濃い一時間でした。

朝活で何をしているのか。

「ファシリテーション」の勉強会です。

ファシリテーションって?

ざっくりいうと物事のプロセスに着目して、働きかけることで、会議をうまいこと進行したり、イベントや活動などに参加する人の力を引き出して最大限の成果を導き出したりする技術です。

もっとざっくりいいますと、めちぇめちぇうまい物事の進行役です。

ネットで「ファシリテーション」と検索すると沢山でてきますし、Amazonで検索してもアホほど本が出てきます。

8月19日の勉強会では、非言語メッセージに着目することをしました。

人が、人と関わり、コミュニケーションをとるときに、一見言葉による情報の交換をしているように思えますが、実は言葉以外のことでやり取りをしています。

例えば、顔の表情、視線、身振り、手振り、体の姿勢など、声のトーンや声質、物理的な距離、角度 また、服装や髪型、呼吸などなど。

一説によるとコミュニケーションにおける情報の割合は、言語に比べて非言語が6割とも、9割とも言われています。つまり、言葉で言った以上に、見た目の情報が人は影響を与えているということです。

少なくともコミュニケーション半分の以上は非言語メッセージが影響を与えています。

貧乏ゆすりしていたり、腕組みしている人には話しにくいし、座る距離が近すぎても遠すぎても話しにくいです。

そういった言葉ではないコミュニケーションを非言語的コミュニケーション(メッセージ)といいます。

ファシリテーター(あえて言えば会議の進行役)は、質問や声掛けだけでなく、身振りや手振り、表情、座る位置など、空間全体を駆使して最大限の成果を目指します。

でも、自分がどんな態度をしているかなんて、意外と意識しないものです。

なので、それを観察して振り返る練習をしたのです。

簡単に説明をすると、模擬会議をする人と、観察者にグループ分けをして、模擬会議を観察者が観察していくということをしました。

観察していて気になったことを付箋にどんどん書いていき、後でふり返りました。

ちなみに、まるで金魚鉢の内側にいる魚をみながら外から観察するこのような方法を、呼び方そのまま「フィッシュボウル」といいます。

わかりやすく解説しているサイトがこちらにありました。

観察者はファシリテーターに着目する人と、参加者に着目する人に分かれていただきました。

模擬会議はあくまでも模擬会議。

一通り行った後で、書いた付箋をみんなで張りだしてふり返りました。

そして、時系列ごとに振り返っていく。

この方法はいいですね。やっていて気がついたんですが、ビデオ録画より観察者の視点を雑談をしながら深めていくとが出来ますし、全体の共鳴感が高まります。

ふり返りでは、全体の沈黙、焦りといったことがどのような態度に出ているか、それに対してファシリテーターや会議参加者がどのように反応したり、対応したりしているかが見えてきました。

参加者やファシリテーターは、無意識のうちに感情を態度に出しているのがよくわかりました。

自信がなければ声のトーンや身振りにでていましたし、笑いを取れた後の表情なども。

色々学びになりましたが、こういった失敗してOKの場があるのは嬉しいと思いました。

会議でラクがしたいな、と思って参加している勉強会ですが、深いですね!

しかし、1人でシコシコ本を読んで学ぶより大分学びは大きいです。

朝7時から、濃い一時間でした。

2017年07月31日

アイスブレイクは緊張をほぐすだけが目的ではない

アイスブレイクというのは、ワークショップや会議で用いられる技術です。緊張をほぐして場の雰囲気を作る手法です。

ウィキペディアにも載っています。

ウィキペディアを参考にすると、アイスブレイクの目的は3つ。

①参加者全員が和やかな雰囲気に包まれるようにすること

②参加者どうしのコミュニケーションが円滑に、豊かに、広くなるようにすること

③参加者がその場に自分がいてもよいという安心感をもつこと

というもの。

プロファシリテーターの青木将幸さんの著書を参考にすると、目的はさらに増えます。

例えば、名前を覚える、チームに分ける、など。

気になる方は著書をチェックしてみて下さい。

実際には、ちょとしたゲームをしたり、手や口など身体を動かしたりします。

慣れてよく陥る失敗として、、何をするかがばかり気にしてしまい何のためにするかを忘れてしまうというのがあります。

アイスブレイクは、やってみるとたしかに楽しかったり、交流がうまれたりするので、夢中になりやすいです。

しかし、そのため必ずしなきゃ、とか、どんなことしようかばかりに力を注ぎ込んでしまい、肝心の本編に活かせなかったり、やりすぎてしまったりします。

アイスブレイクで大切なのは「適切な人間関係をきずく」ということです。

適切とは、リラックスしたり、交流する雰囲気だったりもありますが、本編の内容に応じて、逆に緊張感を演出するということも考えられます。

例えば、防災訓練や救急対応、またそれに近いワークショップを行うときは、真剣な気持ちを作り上げなければなりません。

そう考えると、アイスブレイクについての考え方が広がります。緊張をほぐすだけがアイスブレイクではありません。

色んなことの試行錯誤が大切です。

そう思えた今日このごろ。

ウィキペディアにも載っています。

ウィキペディアを参考にすると、アイスブレイクの目的は3つ。

①参加者全員が和やかな雰囲気に包まれるようにすること

②参加者どうしのコミュニケーションが円滑に、豊かに、広くなるようにすること

③参加者がその場に自分がいてもよいという安心感をもつこと

というもの。

プロファシリテーターの青木将幸さんの著書を参考にすると、目的はさらに増えます。

例えば、名前を覚える、チームに分ける、など。

気になる方は著書をチェックしてみて下さい。

実際には、ちょとしたゲームをしたり、手や口など身体を動かしたりします。

慣れてよく陥る失敗として、、何をするかがばかり気にしてしまい何のためにするかを忘れてしまうというのがあります。

アイスブレイクは、やってみるとたしかに楽しかったり、交流がうまれたりするので、夢中になりやすいです。

しかし、そのため必ずしなきゃ、とか、どんなことしようかばかりに力を注ぎ込んでしまい、肝心の本編に活かせなかったり、やりすぎてしまったりします。

アイスブレイクで大切なのは「適切な人間関係をきずく」ということです。

適切とは、リラックスしたり、交流する雰囲気だったりもありますが、本編の内容に応じて、逆に緊張感を演出するということも考えられます。

例えば、防災訓練や救急対応、またそれに近いワークショップを行うときは、真剣な気持ちを作り上げなければなりません。

そう考えると、アイスブレイクについての考え方が広がります。緊張をほぐすだけがアイスブレイクではありません。

色んなことの試行錯誤が大切です。

そう思えた今日このごろ。

2017年06月23日

アイスブレイクの落とし穴。重要なのはアクティビティではなく目的

「会議」という言葉でどんなイメージをもちますか?

「やったぜ!また会議だ。やっほーうい」となる人は少ないでしょう。

もし、わくわくしたり、リラックスした雰囲気の会議があるとどうでしょう。

程よい緊張感は必要ですが、照れや恐れ、疑いが生み出すぎこちない緊張感があると会議は、はかどりません。

発言が出なかったり、お互いの探り合いに没頭してしまったりします。

いかに緊張をほぐし、会議にぴったりの気持ちや雰囲気を作っていくかが成功の鍵になります。

雰囲気を作る方法はいくつかあります。

よく紹介されてるのが、「アイスブレイク」という方法です。ちょっとした会話、体操やゲームなどのアクディビティを通して文字通り氷を溶かすように雰囲気を和らげる手法です。

青木将幸さんの著書「リラックスと集中を一瞬でつくる アイスブレイクベスト50」(ほんの森出版)を参考にすると、アイスブレイクの目的は7つあります。とても参考になるまとめ方です。

①緊張を和らげる

②みんなの名前を覚える

③お互いの理解を深める

④眠気を覚まして集中力を高め、リフレッシュする

⑤グループに分ける

⑥チームワークを高める

⑦視点やメッセージを伝える、です。

とても参考になるまとめ方です。

アイスブレイクは本やネットで調べればキリがないほど出てきます。

そして、実際にやってみると効果覿面です。けっこう楽しいし、一体感がでます。

でもそんな便利なアイスブレイクにも落とし穴があります。今回はアイスブレイクをあえて3つの視点から批判的に見てみようとおもいます。

①アクティビティの目的化

便利なアイスブレイクですが、慣れてきた人が陥りやすい落とし穴があります。それは、アクティビティにばかり集中してしまい、会議やワークショップの本題が疎かになってしまうことです。本来は、会議などの独特の緊張感(アイス)をブレイクすることが大切なのですが、奥が深い分、本質を忘れてしまうことです。企画を考えるときに、どんなアイスブレイクをするかばかり盛り上がって、本題の部分が疎かになってしまうような事態です。つまり、目的の為にアイスブレイクをするのではなく、アイスブレイク事態が目的化してしまうことです。例えるなら、クルタ族のために復習を誓ったはずが、復習事態が目的化してしまったクラピカです。

アイスブレイク事態は楽しいかもしれませんが、必要以上にアクティビティを導入してしまったり、本題の議論が足らなくなって一体何の会議だったのかぼやけてしまうような事態になってしまします。

②アイスブレイク・ギャップ

また、慣れてきた人がやってしまうのが、アイスブレイク慣れしていない人とのギャップを考えない導入です。これは個人的な感想ですが、ワークショップで「じゃあ、いまからアイスブレイクしまーす。みなさんたってくださーい」とか、会議前に「ではこれからチェックインしまーす」といって、あたかも当然のようにアイスブレイクが始まるのは不快なのです。また、いきなり「チェックイン」「エナジーチェック」「UFO」とかいわれてもわかりません。慣れた人にとってはあたり前のことかもしれませんが、初めての人にとっては意味不明な専門用語でしかありません。

こういうギャップは、気持ちを揃えるはずのアイスブレイクで、逆に気持ちがおいていかれている感じがしてしまいます。

③慣れた場こそ導入しにくい

そして意外とやってみるとわかるのですが、アイスブレイクは会社や自分が所属する団体の、ガチの会議では案外使われていない、もしくは使いにくいということです。日常から離れたワークショップや研修、模擬会議などでは導入がしやすいのですが、日常の会議だと、「今更・・・」「そんな悠長な」という心理的作用や、繁忙なときにやりずらい、、ということも多々あります。

また参加者の権力関係が働いたりします。想像してみて下さい。年の離れた上司がいる会議でアイスブレイクをやるプレッシャーを・・・。他にも会社や団体の風習や文化などもあります。

ちょっと矛盾していますが、慣れた場に導入するときこそ、案外アイスブレイクはやりにくい、という声を聞くことは少なくありません。

大切なのはアクティビティではなく目的

いずれの落とし穴にもはまらないためには参加者の立場にたってアイスブレイクの目的をしっかりと意識することです。つまり、企画本体の導入としてどういったものがふさわしいか、参加者の人間関係や気持ちをどのように整えることが必要かといった視点です。

それさえ抑えておけば、いきなり「はいアイスブレイクしますよ〜」とはならないはずです。そして、大きなアクティビティを入れなくても、ちょっとした明るい態度や挨拶でも十分緊張感はとけます。

アイスブレイクに厳密なルールや手順はありません。参加者の立場、例えば参加回数や予備知識、抱える問題、動機などをできるだけ想像し、丁寧な導入を考えることに糸口があります。

「やったぜ!また会議だ。やっほーうい」となる人は少ないでしょう。

もし、わくわくしたり、リラックスした雰囲気の会議があるとどうでしょう。

程よい緊張感は必要ですが、照れや恐れ、疑いが生み出すぎこちない緊張感があると会議は、はかどりません。

発言が出なかったり、お互いの探り合いに没頭してしまったりします。

いかに緊張をほぐし、会議にぴったりの気持ちや雰囲気を作っていくかが成功の鍵になります。

雰囲気を作る方法はいくつかあります。

よく紹介されてるのが、「アイスブレイク」という方法です。ちょっとした会話、体操やゲームなどのアクディビティを通して文字通り氷を溶かすように雰囲気を和らげる手法です。

青木将幸さんの著書「リラックスと集中を一瞬でつくる アイスブレイクベスト50」(ほんの森出版)を参考にすると、アイスブレイクの目的は7つあります。とても参考になるまとめ方です。

①緊張を和らげる

②みんなの名前を覚える

③お互いの理解を深める

④眠気を覚まして集中力を高め、リフレッシュする

⑤グループに分ける

⑥チームワークを高める

⑦視点やメッセージを伝える、です。

とても参考になるまとめ方です。

アイスブレイクは本やネットで調べればキリがないほど出てきます。

そして、実際にやってみると効果覿面です。けっこう楽しいし、一体感がでます。

でもそんな便利なアイスブレイクにも落とし穴があります。今回はアイスブレイクをあえて3つの視点から批判的に見てみようとおもいます。

①アクティビティの目的化

便利なアイスブレイクですが、慣れてきた人が陥りやすい落とし穴があります。それは、アクティビティにばかり集中してしまい、会議やワークショップの本題が疎かになってしまうことです。本来は、会議などの独特の緊張感(アイス)をブレイクすることが大切なのですが、奥が深い分、本質を忘れてしまうことです。企画を考えるときに、どんなアイスブレイクをするかばかり盛り上がって、本題の部分が疎かになってしまうような事態です。つまり、目的の為にアイスブレイクをするのではなく、アイスブレイク事態が目的化してしまうことです。例えるなら、クルタ族のために復習を誓ったはずが、復習事態が目的化してしまったクラピカです。

アイスブレイク事態は楽しいかもしれませんが、必要以上にアクティビティを導入してしまったり、本題の議論が足らなくなって一体何の会議だったのかぼやけてしまうような事態になってしまします。

②アイスブレイク・ギャップ

また、慣れてきた人がやってしまうのが、アイスブレイク慣れしていない人とのギャップを考えない導入です。これは個人的な感想ですが、ワークショップで「じゃあ、いまからアイスブレイクしまーす。みなさんたってくださーい」とか、会議前に「ではこれからチェックインしまーす」といって、あたかも当然のようにアイスブレイクが始まるのは不快なのです。また、いきなり「チェックイン」「エナジーチェック」「UFO」とかいわれてもわかりません。慣れた人にとってはあたり前のことかもしれませんが、初めての人にとっては意味不明な専門用語でしかありません。

こういうギャップは、気持ちを揃えるはずのアイスブレイクで、逆に気持ちがおいていかれている感じがしてしまいます。

③慣れた場こそ導入しにくい

そして意外とやってみるとわかるのですが、アイスブレイクは会社や自分が所属する団体の、ガチの会議では案外使われていない、もしくは使いにくいということです。日常から離れたワークショップや研修、模擬会議などでは導入がしやすいのですが、日常の会議だと、「今更・・・」「そんな悠長な」という心理的作用や、繁忙なときにやりずらい、、ということも多々あります。

また参加者の権力関係が働いたりします。想像してみて下さい。年の離れた上司がいる会議でアイスブレイクをやるプレッシャーを・・・。他にも会社や団体の風習や文化などもあります。

ちょっと矛盾していますが、慣れた場に導入するときこそ、案外アイスブレイクはやりにくい、という声を聞くことは少なくありません。

大切なのはアクティビティではなく目的

いずれの落とし穴にもはまらないためには参加者の立場にたってアイスブレイクの目的をしっかりと意識することです。つまり、企画本体の導入としてどういったものがふさわしいか、参加者の人間関係や気持ちをどのように整えることが必要かといった視点です。

それさえ抑えておけば、いきなり「はいアイスブレイクしますよ〜」とはならないはずです。そして、大きなアクティビティを入れなくても、ちょっとした明るい態度や挨拶でも十分緊張感はとけます。

アイスブレイクに厳密なルールや手順はありません。参加者の立場、例えば参加回数や予備知識、抱える問題、動機などをできるだけ想像し、丁寧な導入を考えることに糸口があります。

2017年06月21日

会議の合意形成における「結論」と「納得」

会議で合意形成にむけて議論をおこなえば、その会議のゴールは、なにかを決めることになります。しかし、いざ決まったはいいが、それが実行されないことは少なくありません。例えば、会社改善のためのアクションプランをきめたのに、それが実行されないといったことです。結局、会議が無駄になり、同じような会議を繰り返してしまいます。

その原因の1つとして、「結論はでたけど、それに納得していない」ということが挙げられます。納得感です。

納得感がなければ熱意も当事者意識も薄くなってしまいます。だれかが勝手に決めたから自分はあまり関係ないな、と思われてしまうかもしれません。

結論を出すことも大切ですが、それよりも重要なのは参加者全員が納得感をもつことです。

では、どうやったらその納得感を会議で育むことができるのでしょうか。

それは、結論を共有するのではなく、プロセスを共有することです。

意見どのように出てきて、それをどのように決めていったかのか。その過程に一人ひとりが関わることです。意見を言うことも大切ですが、それ以外にも他者の意見を聴くこと、同意すること、場合によっては反対することも大切です。また、結論だけでなく、そこにたどり着くまでの会議の方向性や、論点についても議論し、参加者全員で決めていくことも必要です。

そのようなことは、会議参加者各自の努力によって達成できるかといえば、どうしても難しいところがあります。

そこで、全員が参加し、ひとりひとりがその会議、その場にアクセスできるように働きかける役割を持った人が必要です。つまりファシリテーターがキーパーソンになってくるのです。

その原因の1つとして、「結論はでたけど、それに納得していない」ということが挙げられます。納得感です。

納得感がなければ熱意も当事者意識も薄くなってしまいます。だれかが勝手に決めたから自分はあまり関係ないな、と思われてしまうかもしれません。

結論を出すことも大切ですが、それよりも重要なのは参加者全員が納得感をもつことです。

では、どうやったらその納得感を会議で育むことができるのでしょうか。

それは、結論を共有するのではなく、プロセスを共有することです。

意見どのように出てきて、それをどのように決めていったかのか。その過程に一人ひとりが関わることです。意見を言うことも大切ですが、それ以外にも他者の意見を聴くこと、同意すること、場合によっては反対することも大切です。また、結論だけでなく、そこにたどり着くまでの会議の方向性や、論点についても議論し、参加者全員で決めていくことも必要です。

そのようなことは、会議参加者各自の努力によって達成できるかといえば、どうしても難しいところがあります。

そこで、全員が参加し、ひとりひとりがその会議、その場にアクセスできるように働きかける役割を持った人が必要です。つまりファシリテーターがキーパーソンになってくるのです。