2017年11月12日

看護師の学校で講義をしてきました。思うこと。

この前、看護師を要請する専門学校に呼ばれて講師をしてきました。

講義内容は「精神障害者の地域生活支援」でした。

精神科医療の中で、といいますか、医療の現場の中で一番人数が多いのが看護師。

医師が診療をおこなえど、病棟内で医療現場を支えているのは看護師、だと思っています。

そういった将来の医療現場の支える方々に講義。

気合も入ります。

今回、与えられたテーマが「地域生活の支援」

悩みました。

看護師になった方の多くが病棟で働くと思います。

その方々に対して、地域での生活を支援することを考えてもらう機会を作る。

地域生活の支援は大切なことなんですが、どこまでイメージをもってもらえるのか。

どこまで積極的に学んでもらえるのか。

ということで、

①実際の精神障害当事者の地域生活のイメージをもってもらう。

②障害の捉え方を考える。

③地域にある社会資源を考える、

を主軸に講義をしました。

①実際の精神障害当事者の地域生活イメージをもってもらう。

これは、急遽ですが、協力していただける当事者の方がいらっしゃったので、一緒に講義をしました。

今まで、教科書でしか見たこと無い当事者が先生として前にいる。あとでいただいたアンケートにもありましたが「怖いと思っていたけど、そんなことなかった」と、等身大のイメージをもってもらう事ができたと思います。

②障害の捉え方を考える。

障害って何か。一般的に身体障害など障害者の障害とは、個人に起因するものだと考えられています。

例えば、車椅子生活の方にとっての障害は、階段を登りたいのに足が動かないこと。これは機能的な障害です。

しかし、上の階に行きたいという障害はエレベーターを設置したり、人に助けてもらうことでなくなります。上に行けるようになります。

つまり、環境がととのっていれば生活していく上での障害はなくなるということです。逆を言えば、生活の障害は環境が作っている、障害は社会的に作られているという見方ができます。

これを障害の社会モデルといいます。

日本が2014年に批准した国連障害者の権利条約の、障害の定義は社会モデルが反映されています。批准に先立ち、日本の障害者基本法にも「社会的障壁」という文言が加わりました。

日頃、医療者は疾患の特定を行います。特定した後治療に至ります。つまり、医療行為の性質として、個人の中に問題を見つけることから始まるのです。個人の問題探しのプロフェッショナルです。それも医療現場では大切です。しかし、地域生活の支援を考える上で、それとは別の視点、生活環境や社会に向ける視点を話しました。

③地域にある社会資源を考える、

最後は、地域にある社会資源を考えていただきました。

社会資源とは、クライエントの生活を支えるためのコンテンツです。

例えば、グループホームだったり、家だったり、就労支援の事業所だったり、障害者年金だったり、作業療法士だったり。

色々あります。他にも、支援者どうしのネットワークなども含まれます。

それを知っているのと、知らないのでは大きな違いです。

今回、7〜8人のグループに別れてもらい、ブレインストーミングをしていただきました、

そのあと、社会資源を「目に見える・目に見えない」「フォーマル・インフォーマル」という軸で整理してもらいました。

いやー!面白い!

そんな発想があるのか!!と、日頃社会資源を意識しているソーシャルワーカーの立場でも、若い看護学生の発想におどろかされました。うーん、学ばされます。

講義の終盤は、その社会資源を、今回一緒にきた当事者の方と振り返っていきました。「こんなの使っているなぁ」など言いながら、社会資源と実際の生活をつなげて考察しました。

と、ひと先ずこんな感じで講義は終了。

学生にとって、どうだったのか。

今回、アンケートをとりました。

多くは、大体高評価でした。ほっと胸をなでおろしました。

反面、社会人経験のある学生さんには、やや物足りない感じが書かれていました。

多かったのが、「グループワークをしたのが良かった」「お互いの意見を交換できたのがよかった」と言うものでした。

学生さんたちは、是非日頃からグループワークを心がけてほしいです。

自分の考えを言語化して伝え、意見をうけ、それについて考え、更に自分の意見をいう。

こういうことが現場に出た時に、必要になってきます。

いざ病院で働き始めると、いち専門家ができる仕事なんて些少です。

多くの場合、他人の力を借りつつ行います。連携が大切になってくるのです。

その場では、会議に集まった人たちが意見を言い、受け止め、新たな見地を出していきます。

伝えていくことは、仕事の柱になります。

今のうちに沢山の経験を積んで、将来、社会人の希望になっていただきたいと思いました。

余談

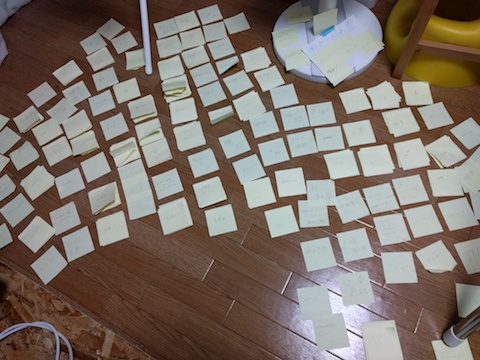

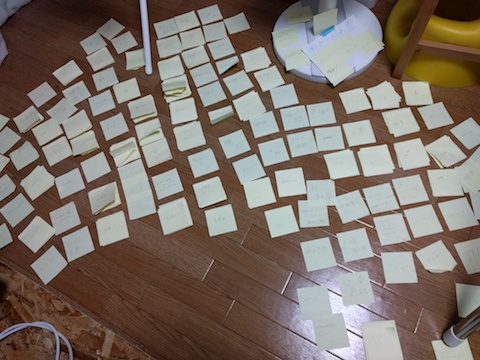

家に帰ったあと、ブレインストーミングでアイディアだししていただいた、付箋を再整理してみました。

手狭な部屋なので、床一面に。

1つ1つ確認すると、なかなか良い刺激に成りました。

学生だからこそ視えてくる社会資源。

見習います。

講義内容は「精神障害者の地域生活支援」でした。

精神科医療の中で、といいますか、医療の現場の中で一番人数が多いのが看護師。

医師が診療をおこなえど、病棟内で医療現場を支えているのは看護師、だと思っています。

そういった将来の医療現場の支える方々に講義。

気合も入ります。

今回、与えられたテーマが「地域生活の支援」

悩みました。

看護師になった方の多くが病棟で働くと思います。

その方々に対して、地域での生活を支援することを考えてもらう機会を作る。

地域生活の支援は大切なことなんですが、どこまでイメージをもってもらえるのか。

どこまで積極的に学んでもらえるのか。

ということで、

①実際の精神障害当事者の地域生活のイメージをもってもらう。

②障害の捉え方を考える。

③地域にある社会資源を考える、

を主軸に講義をしました。

①実際の精神障害当事者の地域生活イメージをもってもらう。

これは、急遽ですが、協力していただける当事者の方がいらっしゃったので、一緒に講義をしました。

今まで、教科書でしか見たこと無い当事者が先生として前にいる。あとでいただいたアンケートにもありましたが「怖いと思っていたけど、そんなことなかった」と、等身大のイメージをもってもらう事ができたと思います。

②障害の捉え方を考える。

障害って何か。一般的に身体障害など障害者の障害とは、個人に起因するものだと考えられています。

例えば、車椅子生活の方にとっての障害は、階段を登りたいのに足が動かないこと。これは機能的な障害です。

しかし、上の階に行きたいという障害はエレベーターを設置したり、人に助けてもらうことでなくなります。上に行けるようになります。

つまり、環境がととのっていれば生活していく上での障害はなくなるということです。逆を言えば、生活の障害は環境が作っている、障害は社会的に作られているという見方ができます。

これを障害の社会モデルといいます。

日本が2014年に批准した国連障害者の権利条約の、障害の定義は社会モデルが反映されています。批准に先立ち、日本の障害者基本法にも「社会的障壁」という文言が加わりました。

日頃、医療者は疾患の特定を行います。特定した後治療に至ります。つまり、医療行為の性質として、個人の中に問題を見つけることから始まるのです。個人の問題探しのプロフェッショナルです。それも医療現場では大切です。しかし、地域生活の支援を考える上で、それとは別の視点、生活環境や社会に向ける視点を話しました。

③地域にある社会資源を考える、

最後は、地域にある社会資源を考えていただきました。

社会資源とは、クライエントの生活を支えるためのコンテンツです。

例えば、グループホームだったり、家だったり、就労支援の事業所だったり、障害者年金だったり、作業療法士だったり。

色々あります。他にも、支援者どうしのネットワークなども含まれます。

それを知っているのと、知らないのでは大きな違いです。

今回、7〜8人のグループに別れてもらい、ブレインストーミングをしていただきました、

そのあと、社会資源を「目に見える・目に見えない」「フォーマル・インフォーマル」という軸で整理してもらいました。

いやー!面白い!

そんな発想があるのか!!と、日頃社会資源を意識しているソーシャルワーカーの立場でも、若い看護学生の発想におどろかされました。うーん、学ばされます。

講義の終盤は、その社会資源を、今回一緒にきた当事者の方と振り返っていきました。「こんなの使っているなぁ」など言いながら、社会資源と実際の生活をつなげて考察しました。

と、ひと先ずこんな感じで講義は終了。

学生にとって、どうだったのか。

今回、アンケートをとりました。

多くは、大体高評価でした。ほっと胸をなでおろしました。

反面、社会人経験のある学生さんには、やや物足りない感じが書かれていました。

多かったのが、「グループワークをしたのが良かった」「お互いの意見を交換できたのがよかった」と言うものでした。

学生さんたちは、是非日頃からグループワークを心がけてほしいです。

自分の考えを言語化して伝え、意見をうけ、それについて考え、更に自分の意見をいう。

こういうことが現場に出た時に、必要になってきます。

いざ病院で働き始めると、いち専門家ができる仕事なんて些少です。

多くの場合、他人の力を借りつつ行います。連携が大切になってくるのです。

その場では、会議に集まった人たちが意見を言い、受け止め、新たな見地を出していきます。

伝えていくことは、仕事の柱になります。

今のうちに沢山の経験を積んで、将来、社会人の希望になっていただきたいと思いました。

余談

家に帰ったあと、ブレインストーミングでアイディアだししていただいた、付箋を再整理してみました。

手狭な部屋なので、床一面に。

1つ1つ確認すると、なかなか良い刺激に成りました。

学生だからこそ視えてくる社会資源。

見習います。